Пиролинзая печь своими руками

Уже давно не секрет, что сжечь дрова и другие виды твёрдого топлива можно гораздо более эффективным способом, чем это происходит в обычной «буржуйке». Печи, в которых применяется эта волшебная технология, называются газогенераторными или пиролизными. Устройство их является достаточно сложным, но существуют упрощённые версии, вполне доступные для самостоятельного изготовления. Как и из чего можно сделать пиролизную печь своими руками в домашних условиях — об этом пойдёт речь в данном материале.

Содержание

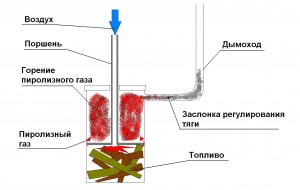

Принцип действия пиролизной печи, чертежи и её достоинства

Пиролизная или газогенераторная печь относится к классу теплогенераторов длительного горения. Чтобы понять принцип её работы, необходимо познакомиться с важной особенностью органического топлива: при воздействии высокой температуры и ограниченном доступе кислорода длинные углеводородные молекулы, из которых оно состоит, распадаются на более короткие, причём образующиеся при этом вещества имеют газообразное агрегатное состояние.

Данный процесс называют пиролизом (газогенерация — русскоязычный эквивалент), а выделяющийся летучий коктейль — древесным газом. Все входящие в его состав вещества — водород, метан, азот, угарный газ и др. – являются горючими. В обычной печи сгорает только небольшая часть этой смеси (в камине часто можно видеть синие сполохи), а все остальное вылетает в трубу.

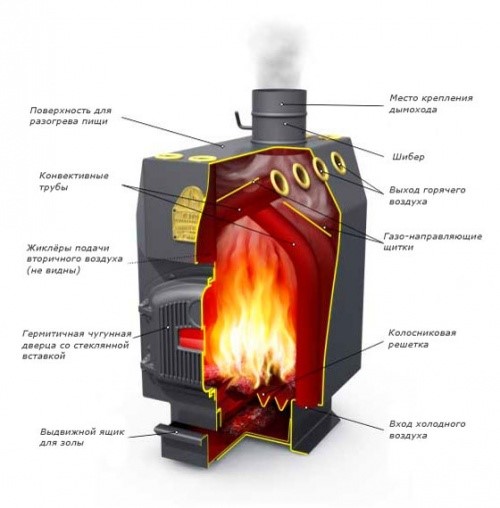

Пиролизные теплогенераторы устроены несколько иначе. Их рабочая часть разделена на две камеры: в одной (камера газификации) при температуре примерно 1100 градусов обугливается твёрдое топливо, во второй (камера дожигания) – сгорает выделяющийся при этом древесный газ. Воздух в обе зоны подаётся принудительно и строго дозировано. Тот, который поступает в первую камеру, называется первичным, во вторую — вторичным.

Твёрдый остаток, имеющийся в 1-й камере по завершении пиролиза, представляет собой древесный уголь (кокс). Его можно извлечь, тогда теплогенератор будет играть роль углевыжигательной печи. Но обычно уголь также сжигается, то есть пиролизная печь «выжимает» из органического топлива все тепло, какое только можно.

Для повышения КПД в верхней части топки пиролизной печи устанавливается специальный элемент, именуемый катализатором, дожигателем, турбулизатором или рассекателем (каждый производитель выбирает название на свой вкус). Он представляет собой керамическую деталь с вкраплениями оксидов различных металлов. Наилучший эффект демонстрируют катализаторы с добавлением платины. Роль данного элемента состоит в следующем:

- являясь хорошим отражателем, он возвращает тепловое излучение в тлеющую массу топлива и увеличивает тем самым объем выделения пиролизного газа;

- благодаря особой форме катализатора, проходящий через него пиролизный газ рассекается на несколько потоков, завихряется и хорошо перемешивается с воздухом, что в совокупности обеспечивает более полное его сгорание;

- данный элемент за счёт своей высокой температуры вызывает воспламенение пиролизного газа, являясь по сути горелкой пиролизной печи.

Сегодня пиролизные печи котлы применяются довольно широко. Ими обогревают жилые дома, производственные помещения и прочие постройки с постоянным пребыванием людей. Такая популярность объясняется следующими достоинствами данной разновидности отопителей:

- Поскольку сжигаются все составляющие топлива, установка имеет высокий КПД — до 85% (некоторые производители заявляют даже про 93%).

- В результате полного окисления органических молекул выхлоп пиролизной печи по большей части содержит только углекислоту и пар — никаких тяжёлых углеводородных радикалов, угарного газа и других недоокисленных веществ. За это качество агрегаты данного типа иногда называют бездымными. Они не наносят вреда экологии и чистить их приходится сравнительно редко.

- Подачу пиролизного газа в камеру дожигания легко можно регулировать, поэтому по удобству управления и инерционности эта печь может сравниться с газовым отопителем: мощность быстро можно менять в пределах от 5 до 100%. По этой же причине её гораздо легче автоматизировать, чем прочие твердотопливные теплогенераторы.

- Топливом для пиролизных печей может выступать не только древесина, но и всевозможный мусор, в том числе старые автомобильные покрышки. Также имеются модели, работающие на жидком горючем, например, отработанном машинном масле.

- Отбор тепла можно производить при помощи воды (печь оснащается теплообменником и превращается в котёл) без ухудшения характеристик печи.

- На одной заправке топливом агрегат работает гораздо дольше, чем обычная металлическая печь (до 24-х часов).

Помимо недостатков, характерных для всех твердотопливных приборов (необходимость складировать и периодически подкладывать дрова, большие размеры и т. д.), у пиролизных печей есть и специфические:

- требуется как можно более сухое топливо (при влажности более 12% пиролиз проходит плохо);

- в дымоходе обильно образуется конденсат, что обусловлено низкой температурой выхлопа.

Для работы вентиляторов и электронного блока управления требуется электроснабжение.

Виды пиролизных печей

Агрегаты, работающие по описанному принципу, можно разделить на две категории: с полной и частичной газогенерацией.

Печи с полным циклом газогенерации

Именно такой прибор был описан в первом разделе. Его изготовление в условиях домашней мастерской — достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Из-за высокой температуры в топке делать её приходится из жаропрочной легированной стали, которая обходится недешево.

Но самая главная трудность в другом: скорость выделения древесного газа постоянно меняется и для слежения за этим процессом нужна хитрая и дорогая электроника, которая в зависимости от условий внутри печи регулирует подачу первичного и вторичного воздуха. Таким образом, самостоятельно пользователь может изготовить только стальной корпус печи, все остальное — систему подачи воздуха, контроллер, катализатор-дожигатель — придётся покупать.

Печи с частичной газогенерацией и схемы

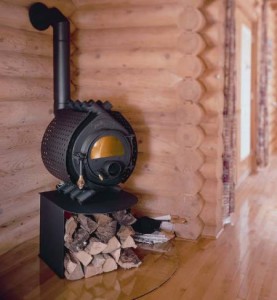

Самые разнообразные версии таких агрегатов постоянно разрабатываются как солидными компаниями, так и народными умельцами.

Продукция первых выходит в свет под марками с благозвучными названиями вроде «Профессор Бутаков», Breneran, Bullerjan и др., вторые обозначают свои детища более прозаически – «печь Бубафоня», «Слобожанка», «Печь-ракета» или просто «масляная печь из баллона для гаража».

Среди них есть конструкции как с раздельным, так и с совмещённым дожиганием. Подобную установку нельзя назвать полноценным пиролизным агрегатом, но кое-какие конструктивные элементы для дожигания древесного газа в ней все же предусмотрены. При этом разработчики полностью отказываются от принудительной подачи воздуха, так что печи получаются энергонезависимыми. Одну из них мы научимся изготавливать самостоятельно.

Конструкция, устройство и принцип действия самодельной пиролизной печи

Упрощённый вариант газогенераторного прибора отличается от полноценного следующими особенностями:

- Камера дожигания расположена не снизу, а сверху, поэтому древесный газ поступает в неё самотёком. Реализовано это следующим образом: верхняя четверть внутреннего пространства печи отделена перфорированной горизонтальной перегородкой, не доходящей до передней стенки на 20—25% длины топки. Таким образом, большая часть дымовых и пиролизных газов будет отклоняться вперёд и мы получаем печь с передним горением, которой довольно легко управлять. Нижняя четверть внутреннего пространства будет играть роль зольника — она отделяется от топки колосниковой решёткой.

- Первичный воздух поступает в топку за счёт естественной тяги. Для этого в стенке печи имеется отверстие с регулируемой заслонкой — поддувало.

- Воздух в камеру дожигания отдельно не подаётся — он забирается из топки.

- Тяга ограничивается установленной в дымоходе шиберной заслонкой, которая имеет вырез определённой площади. В момент растопки печи эта заслонка полностью открывается.

Важной особенностью печей с такой конструкцией является сравнительно низкая температура в топке — при условии использования древесного топлива она составляет всего 550–650 градусов. Благодаря этому, значительно снижаются требования к материалу печи — даже топку можно изготовить из конструкционной — без легирующих добавок — стали толщиной всего 4 мм. Правда, в этом случае печь нельзя будет топить углем, так как она быстро прогорит (уголь горит при температуре 800–900 градусов).

Расчёт параметров

При проектировании печи стремятся решить главную задачу — обеспечить требуемую мощность. Она будет зависеть от количества топлива, поэтому нужно правильно рассчитать объем топки. Сделать это можно по упрощённой методике.

Задаёмся требуемой мощностью

Предположим, по результатам расчёта на теплопотери выяснилось, что для отопления помещения при самой низкой наружной температуре требуется 10 кВт тепла.

Определяем необходимую мощность печи в режиме обычного (пламенного) горения

Известно, что в режиме газогенерации мощность печи составляет 10—30% от той, которая развивается в режиме пламенного горения. Следовательно, для получения 10 кВт с газогенерацией агрегат при горении с пламенем должен развивать мощность W = 10 / 0.3 = 33.3 кВт (принимаем 30-процентное соотношение мощности).

Выбираем наименее энергоёмкое топливо из всех видов, которые предполагается использовать

Вот, например, данные о теплотворной способности некоторых видов древесины:

- бук: 15,5 МДж/кг;

- берёза: 16,5 МДж/кг;

- осина: 18,2 МДж/кг;

- дуб: 20 МДж/кг.

Из всех перечисленных пород меньше всего тепла даёт бук, на него и будем ориентироваться.

Определяем объём топливной закладки, которая сможет обеспечить требуемую мощность

При этом нужно учитывать, что порция дров сгорает в режиме пламени примерно за 4500 с. Следовательно, за это время она должна дать следующее количество тепла: Q = 33,3*1000*4500 = 149,85 МДж.

Рассчитаем необходимую массу топлива, учитывая, что полностью оно сгорает только на 80%, а КПД самодельной печи равен примерно 50%:

М = 149,85 / (15,5*0,8*0,5) = 24,17 кг.

Зная, что плотность сухого бука составляет 620 кг/м3, переведём полученное значение массы в объем: V = 24,17 / 620 = 0,039 м3 = 39 л.

Определяем объём топки

При этом нужно учитывать, что коэффициент загрузки топки в среднем составляет 0,63. Таким образом, она должна иметь объем: Vт = 39/0,63 = 61,9 л.

Следовательно, необходимый объем топки можно принять равным 62 л. Её длину следует принимать равной 0,5 м — чтобы можно было закладывать достаточно длинные поленья. Прочие размеры выбираются произвольно. Например, ширина может составить 300 мм, тогда высота должна быть 413 мм (0,3*0,413*0,5 = 0,062 м3).

Необходимые материалы и инструменты

Для создания печи с частичной газогенерацией понадобится следующее:

- Сталь листовая толщиной 3–4 мм.

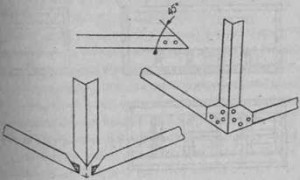

- Уголок равнополочный стальной 50х4 мм.

- Труба диаметром 50–60 мм.

- Стальная арматура диаметром 8 мм — из этого материала будут делаться колосниковая решетка и оси заслонок.

- Труба из стали или чугуна диаметром 110 – 120 мм для изготовления дымохода.

- Около 15 кирпичей.

Не стоит применять высокоуглеродистую сталь, например, марки Сталь 45. Из-за высокой температуры она может упрочниться, потеряв при этом пластичность (такое явление называется закалкой). Приемлемый вариант — стали марок от Ст3 до Сталь 20.

Также будут нужны инструменты и расходники для них:

- Аппарат электросварочный и электроды в количестве 5 упаковок.

- Дрель с набором свёрл «по металлу».

- Болгарка с диаметром рабочей части 230 мм и 10 отрезных кругов для неё. Также могут понадобиться зачистные круги.

Кроме вышеперечисленного, понадобится молоток и инструмент для разметки: рулетка или линейка, карандаш.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к изготовлению самодельной пиролизной печи, стальной прокат нужно нарезать на заготовки. Сделать это можно в домашней мастерской, воспользовавшись болгаркой, однако, рациональным такой способ назвать нельзя.

Быстрее и выгоднее будет оплатить раскрой на металлобазе, где прокат приобретался. Там имеются мощные гильотинные ножницы, газовые резаки и другое оборудование, при помощи которого заготовки будут выполнены в кратчайшие сроки и с максимальным качеством. Заказчику останется только зачистить заусенцы на кромках при помощи болгарки.

Поскольку агрегат получится довольно массивным, правильнее всего собирать его прямо на месте установки. Соответственно, до начала работ его (место) нужно подготовить. Делают это так:

- На полу выкладывают основание из кирпича или другого несгораемого материала. Его длина и ширина должны быть не менее, чем на 600 мм больше соответствующих размеров печи, то есть вынос основания с каждой стороны должен составлять хотя бы 300 мм.

- В котельной основание должно быть расположено таким образом, чтобы после сборки печи между ней и ближайшей стеной оставалось расстояние минимум в 1 м. Эту величину допускается уменьшить до 0,85 м в том случае, если на стене имеется несгораемая штукатурка толщиной от 25 мм.

Можно предложить и такой вариант огнестойкого покрытия для стены: на керамических подкладках к ней прикручивается стальной лист, так что между ним и стеной остаётся зазор в несколько сантиметров; при этом нижняя часть листа не должна доходить до пола на 7–10 см. Нагревшийся от печи лист будет передавать тепло воздуху в зазоре между ним и стеной; тот будет устремляться за счёт конвекции вверх, подсасывая снизу холодный воздух. Таким образом, благодаря этому простому приёму мы получим дополнительный конвектор.

Пол перед печью в радиусе 1,2 м от центра топки должен иметь несгораемую защиту. Она состоит из стального листа толщиной от 1,5 мм (можно применить кровельное железо) и уложенного под него листа асбеста или базальтового картона.

Как сделать пиролизную печь своими руками: пошаговая инструкция

Подготовив все необходимое, можно приступать непосредственно к изготовлению теплогенератора:

Предварительно нарезанные заготовки из уголка сваривают в каркас. Вертикальные элементы (стойки) должны иметь длину 1 м или чуть больше, длина горизонтальных перекладин зависит от размеров печи. Каркас необязательно делать сварным — сгодится и болтовое соединение. Но в таком случае конструкция окажется менее прочной.

При изготовлении передней стенки на этапе раскроя в ней должны были выполнить два проёма один — для закладки топлива, второй — для удаления золы. Проёмы должны закрываться дверцами, поэтому в соответствующих местах на передней стенке нужно приварить петли и крючки для фиксации дверных засовов.

Далее из вырезанных на подготовительном этапе заготовок нужно сделать дверки. К заготовкам прикрепляют при помощи заклёпок засовы и приваривают петли. Также необходимо приварить шинки в 10 мм шириной, благодаря которым дверки будут закрываться более плотно.

На внутренней стороне каждой из боковых стенок нужно приварить по два уголка, на которые впоследствии будут укладываться колосниковая решётка (её можно сварить из арматуры) и перфорированный под, отделяющий топку от камеры дожигания.

Уголки следует расположить таким образом, чтобы камера дожигания и зольник занимали по ¼ всей высоты внутреннего пространства.

Далее в любую из боковых стенок на уровне верха топочной камеры нужно врезать поддувало с заслонкой. Оно изготавливается из короткого отрезка трубы диаметром 50–60 мм. Просверлив в поддувале отверстия диаметром 8,5 мм, в него нужно вставить ось заслонки, выполненную из арматуры диаметром 8 мм. С одной стороны ось должна выступать на достаточную длину — после сгибания её хвостовик будет выполнять функцию ручки.

Остаётся приварить к оси стальной диск, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру поддувала. Чтобы заслонка не могла двигаться самопроизвольно, её рукоятку нужно оснастить пружинным или резьбовым фиксатором.

В крышке печи при раскрое заготовок должны были выполнить отверстие под дымоход.

Сборка конструкции

Когда все стенки будут готовы, их нужно последовательно приварить к каркасу. Начинают с днища, затем приваривают переднюю, заднюю и боковые стенки. Далее в печь укладывают колосниковую решётку с перегородкой и приваривают к ней крышку. Перегородка, отделяющая камеру дожигания, должна иметь отверстия общей площадью примерно 7% от всей площади детали. Кроме того, между её краем и передней стенкой печи должен оставаться просвет примерно в четверть длины топки.

Для подключения печи к дымоходу в отверстие крышки нужно вварить отвод диаметром 110–120 мм с углом поворота 90 градусов. Далее к нему присоединяется горизонтальный участок длиной 0,8–1 м — так называемый боров. Для данной печи это очень важный элемент: он задерживает выход газов из камеры дожигания, позволяя им сгореть в полном объёме.

В конце горизонтального участка следует установить заслонку (шибер), выполненную по тому же принципу, что и заслонка поддувала. Только у шибера диаметр должен быть несколько меньше внутреннего диаметра трубы — примерно 90–95 мм, а кроме того в нём вырезается сектор с центральным углом в 90 градусов, то есть ¼ диска.

Данная печь работает в низкотемпературном режиме, поэтому в её дымоотводящем канале обильно образуется едкий конденсат. Если агрегат подключается к уже существующему кирпичному дымоходу, следует выполнить гильзовку последнего трубой из нержавеющей кислотоупорной стали. Этот же материал используется и в том случае, если дымоход возводится с нуля. Сначала к борову присоединяют тройник, ориентируя его таким образом, чтобы один патрубок смотрел вниз, другой — вверх. К нижнему патрубку приваривают несколько шпилек, на которые будет одеваться заглушка — это будет конденсатоприемник. Для сброса конденсата нужно врезать в заглушку патрубок с резьбой и установить на него шаровой кран. К верхнему патрубку тройника присоединяется дымоотводящая труба. Она должна быть очень хорошо утеплена, иначе тяга из-за низкой температуры дымовых газов (всего 120 градусов) окажется слишком слабой.

Обратите внимание! Образующийся при работе данной печи конденсат не только едок, но и крайне ядовит. Очень важно предотвратить его попадание в помещение. Все стыки дымохода должны быть тщательно герметизированы высокотемпературным герметиком, ещё лучше — установить трубу снаружи, соединив её с боровом через отверстие в стене.

Варианты изготовления печи

Конструкцию печи можно усложнить, превратив её в конвектор. Для этого её оснащают вертикальными трубами диаметром от 60 до 100 мм, 2/3 диаметра которых должны находиться внутри топки. Чтобы увеличить площадь контакта труб с высокотемпературной зоной печи, их делают изогнутыми.

Обратите внимание! Диаметр труб подобран с учётом вязкости, теплоёмкости и теплопроводности воздуха. Применение более тонких воздуховодов даже при увеличенном их количестве приведёт к ухудшению характеристик конвектора.

Снаружи теплогенератор можно обшить защитным кожухом. Тогда его температура при работе печи в режиме газогенерации не превысит 50–55 градусов. Воздух, исходящий из труб, будет иметь температуру 60–70 градусов.

Самодельную пиролизную печь можно оснастить катализатором, также изготовленным самостоятельно. Хорошим материалом для него является нихром. Можно сделать и керамический катализатор, взяв за основу кирпич или трубку из обожжённой глины. Оксид переходного металла, например, марганца, или элемент из группы платиноидов наносится на него так:

- Соль металла (она не должна быть устойчивой к воздействию высоких температур) растворяют в воде, после чего этим раствором пропитывают керамическое основание.

- Далее будущий катализатор сушат при температуре 160–200 градусов.

- Теперь деталь нужно прокалить на открытом воздухе, разогрев до температуры в 600–800 градусов.

Наиболее доступной солью платины является гексахлороплатинат аммония, для изготовления марганцевого катализатора можно применить нитрат марганца, а ванадий легко получить из ванадата аммония.

Эксплуатация и обслуживание печи

Запуск в работу печи с частичной газогенерацией осуществляют следующим образом:

- На колосниковую решётку укладывают порцию быстропрогорающего топлива — тонкие ветки, щепки, пеллеты или даже картон. Полностью открыв шиберную заслонку и поддувало, поджигают горючее и закрывают дверцу топки.

- После того как топливо превратится в угли (следить за горением можно через поддувало), на него укладывают несколько сухих поленьев. Если имеется большой чурбак, колоть его не нужно — можно укладывать как есть, при условии, что он помещается в топке.

- Закрыв дверцу, печь переводят в режим газогенерации: полностью закрывают шиберную заслонку и прикрывают поддувало, регулируя с его помощью мощность печи. Напомним, что в шибере имеется вырез, благодаря которому дымоход наглухо не перекрывается.

В пиролизных печах зола образуется в очень незначительных количествах, поэтому её удалением владельцу приходится заниматься сравнительно редко — раз примерно в 7–10 дней. Однако, нужно учесть, что у печей с частичной газогенерацией дымоход и топка очень быстро зарастают сажей. Вот её приходится удалять сравнительно часто — тоже примерно раз в 10 дней. Сильно запускать агрегат не стоит: сажа и смола уменьшают просвет дымоотводящего канала, препятствуют передаче тепла стенкам печи и при значительной толщине слоя могут вспыхнуть и стать причиной пожара.

Не нужно удалять сажу выжиганием. Эта затея также может привести к пожару, а, кроме того, если печь изготовлена из обычной (конструкционной) стали, её может повести от высокой температуры. Лучше просто соскрести нагар шпателем, щёткой или специально изготовленным для этой цели скребком.

Дымоход прочищают через конденсатоприемник, предварительно сняв с него заглушку.

Видео: пример изготовления простой пиролизной печи

Настоящий пиролизный теплогенератор даже для опытного «самоделкина» – весьма и весьма крепкий орешек. Потребуются не только дорогие высококачественные материалы, но и устройства, изготовить которые в домашней мастерской просто невозможно. Тем не менее совсем отказываться от этой идеи не стоит: народными умельцами было придумано немало печей с простой и доступной для самостоятельного изготовления конструкцией, которые не выбрасывают пиролизный газ в трубу, а сжигают его с пользой для дела. Целью данной статьи было познакомить читателя поближе с одной такой моделью и научить изготавливать её своими силами. Надеемся, что эта задача нами была выполнена.